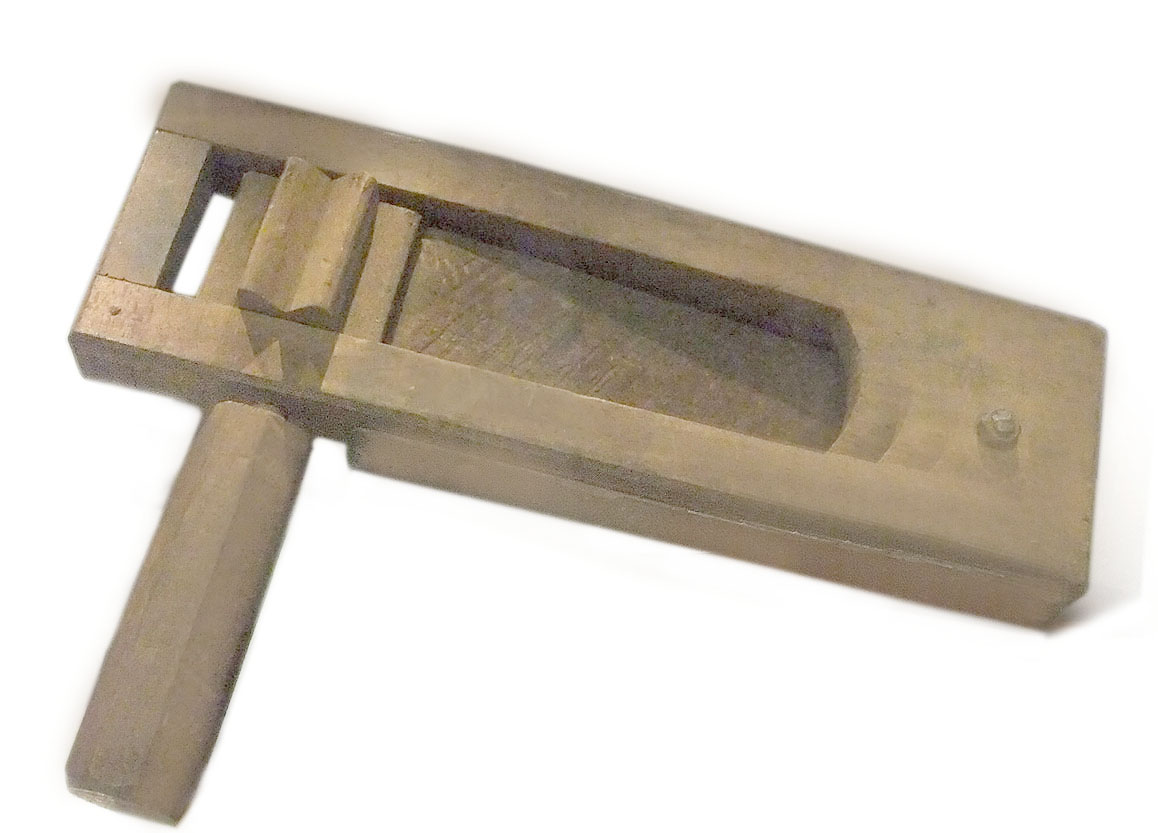

En el pueblo de Barbacoas, el trac-trac-trac de las matracas convocando a la misa, rompía el silencio imperturbable que reinaba durante la Semana Santa.

Para Ana Esther, este sonido implica emociones encontradas. Para aquel entonces, cuando era una niña, no podía entender por qué saltar, correr y reír a carcajadas, podían lastimar las llagas de Cristo.

¡Eso era pecado!, como también lo era que su mamá la castigara. Y aunque ella no entendía las bases religiosas de esa prohibición, la aprovechaba muy bien cada Semana Santa. Inolvidable es la vez que, junto a unas amiguitas de la escuela, se comieron los higos que su mamá preparó para el intercambio que el hacía con sus amigas, luego de rezar.

Afortunadamente, la mazamorra salvó el compromiso, y la prohibición de levantar la mano contra el otro, la salvó a ella del correazo de su mamá. Esa alegría se sumaba a la que sentía por reencontrase con amigos y familiares que llegaban de visita, aun cuando eran días de luto “por el dolor que Jesucristo pagó en la Cruz, por todos nosotros”. Así le decía su abuela.

Y a esa niña que disfrutaba treparse una mata de guayaba para comerse la fruta, sentada en una rama, la disciplinada abuela también le advertía: “las tentaciones no duermen”. Y lo hacía con frecuencia. Ana Esther se preguntaba por qué.

Un día, corriendo por los corredores de la casa, tropezó con su mamá haciendo que soltara una tasa que llevaba en las manos. Sintió que el castigo la abrazaba y, sin pensar, huyó hacia el jardín, para lo cual debía pasar debajo de un alambre de púa.

En medio del frenesí y el miedo, no midió las distancias y las púas abrieron una herida en su espalda. Su grito de dolor coincidió exactamente con el trac- trac- trac de la matraca, como certificando el castigo por lastimar las llagas de Cristo, con su traviesa conducta.

Así lo creyó siempre y entendió la importancia de respetar la Semana Santa.

Aura Rosa Castillo

Foto: @Iamdanisosa