La última pulpería de Barquisimeto

Del Barquisimeto de ayer, de aquella vieja ciudad de calles empedradas y lindo atardecer, hoy evocamos la estampa de la pulpería tradicional, que por años fue el reducto donde acudían los parroquianos de tal o cual lugar para aprovisionarse de los necesario para el hogar, desde la leña para el fogón, el kerosene para el farol, la manteca para las carotas refritas, el onoto para darle vigor al color de la comida con su sabor singular. Todo ello sucedía en la pulpería, donde muchachos de mandado y mujeres del servicio, criadas y criados, se disputaban la compra, para ganar la “ñapa”, que en “el taturo” tenía su representación, la de un ahorro a costillas de la ama de casa o del pulpero en sus efectos. Las reuniones espontaneas de los parroquianos, generaban inevitablemente, la última comidilla de la esquina, o de aquella otra vecina, mientras se degustaba una empanada o una arepita onotada.

El libro “Historia de la Pulpería en Venezuela”, que en mala hora presté y nunca más volví a ver, nos narra con detalle, la conformación y vida de aquellos establecimientos, generalmente ubicados en esquina, con dos puertas hacia la fachada principal y la otra hacia su lateral, y en nuestra evocación recuerdo las tertulias del ínterin hogareño donde se rememoraba a “Colacho” con “Mi Bodeguita”, Francisco Briceño con “La Estrella”, porque leyendo y releyendo, Rafael Domingo Silva Uzcátegui (1952), en su obra “Barquisimeto, Historia Privada, Alma y Fisonomía del Barquisimeto de Ayer”, también nos retrata algunas de aquella pulperías, como la del Negro Miguel, quien se llamaba Miguel Colmenares, que estaba ubicada en la esquina Noroeste de la calle Ayacucho con la calle Sucre, es decir, la correspondiente a la actual carrera 18 con la calle 21, que cobró fama por tener corrales para atender las bestias, porque se encargaba también de cuidarlas, sobre todo las de algunos hacendados que venían del campo. Allí al fenecer la tarde, se formaban unas tertulias un tanto suigéneris, a decir del propio Silva Uzcátegui, quien además nos señala en el Tomo II de su Enciclopedia Larense (1942), que la “Pulpería” se define como:

“Detal de licores, comestibles, jabón, especies, etc. Algunos autores entre ellos don Julio Calcaño, suponen que esta voz viene de que antiguamente diz que se vendían pulpos en esos establecimientos. Me parece ilógica tal deducción, pues aun cuando fuese cierto que en algún puerto se vendiesen pulpos, no podían ser en tan gran cantidad como para darle nombre al establecimiento. Según la costumbre popular, en estos casos predomina el nombre de aquello que más se vende, e indudablemente en nuestros pueblos y más en los puertos, es el alcohol. Es más que probable que la palabra la hayan traído los españoles, de Méjico, donde existe la “pulquería”, venta de pulque, el aguardiente mejicano, análogo a nuestro cocuy. Es bien sabido que muchas de las voces que llamamos provincialismos, no son exclusivamente de una región determinada, sino comunes a varios de los países que fueron colonias españolas, desde Méjico hasta Patagonia”

Por otra parte, Hermann Garmendia (1969) nos hace una vivida descripción de aquellos establecimientos donde: “…la mulata – lustrosa de aceite de coco – elige las robustas cebollas, a los minúsculos cominos, los señores principales (…) con aquellas manos gordezuelas de prósperos agricultores, apartan los frascos de encurtidos, el litro de vino Moscatel, las austeras aceitunas y los pesados jamones…”

Según mi añorado libro, “Historia de la Pulpería en Venezuela” de él aún recuerdo que, en las pulperías se vendía desde mantequilla danesa, enlatados de todo tipo, azúcar al detal, granos y demás adminículos. En esta añoranza, igual recuerdo perfectamente de mis días de despreocupado infante, la pulpería de don Víctor Mendoza, en la esquina Sureste de la carrera 16 con la calle 33, donde mi abuela me mandaba a traer tal o cual cosa, allí la disposición era de dos puertas hacia la carrera 16 y con una ventana hacia la calle 33 por donde también se despachaba, y un portón de una dimensión mayor a las dos comerciales, por donde entraba la mercancía, en cuyo pacillo sobre una estructura de ángulos de metal, estaban dos toneles metálicos de 200 litros con unas llaves de grifería en la parte baja, pues también se vendía kerosene por litros, con una medida, que era una jarra de zinc galvanizado. Al entrar al establecimiento dos enormes mostradores de madera con vidrios separaban al cliente del tendero a todo lo largo del salón del local, que remataba hacia la ventana que daba a la calle 33 en un mostrador vertical igualmente de madera con vidrios, donde estaban jabones para damas, pintura de uñas, colorete, brillantina, champú, ganchos para cabello y demás artículos de baño y cosméticos. Al otro extremo estaba otro mostrador de madera con vidrios y tras este un enorme enfriador de puertas de blanco peltre con vidrios. La estantería era totalmente de madera, con la parte baja a la altura de la cintura de grandes compartimientos con puertas corredizas en la parte superior, cada uno con un tipo de granos y azúcar. En la trastienda además de ser una especie de almacén de lo que se vendía, se jugaba dominó y con su respectiva licencia para venta de vinos y cerveza, se vendía la última.

De lo alto de la estantería, los productos se bajaban con una vara larga de madera, dotada de un gancho que se activaba con una especie de manilla que accionaba al gancho del extremo superior, con el cual se sujetaban los artículos que debían bajarse para la venta. Realmente la atmosfera de las pulperías era una especie de microcosmos citadino de antaño.

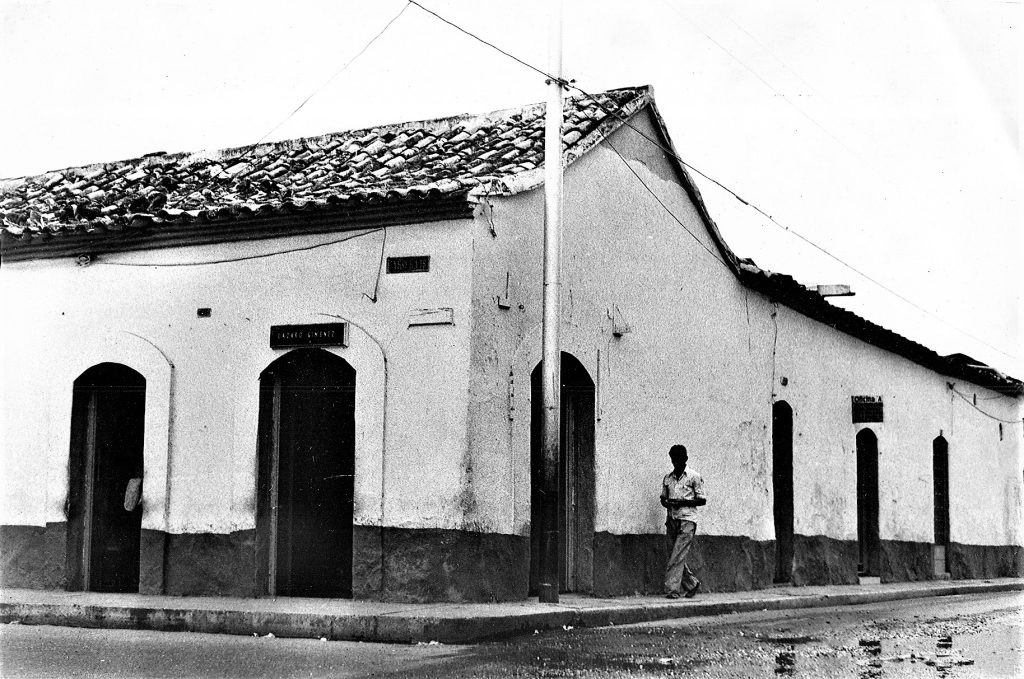

Pero la última que conocí en funcionamiento, fue la de la equina sureste de la actual carrera 18 con la calle 22, es decir, en la antigua Calle Ayacucho con la Calle Planas. Allí me acerqué en agosto de 1990, en compañía del reportero gráfico Julio Colmenárez, para dejar testimonio de aquella añoranza aún vigente, en las páginas del diario El Informador, en un trabajo especial, que titulamos: “¿La última pulpería de Barquisimeto? publicado en la edición de fecha jueves 16 de agosto de año en referencia.

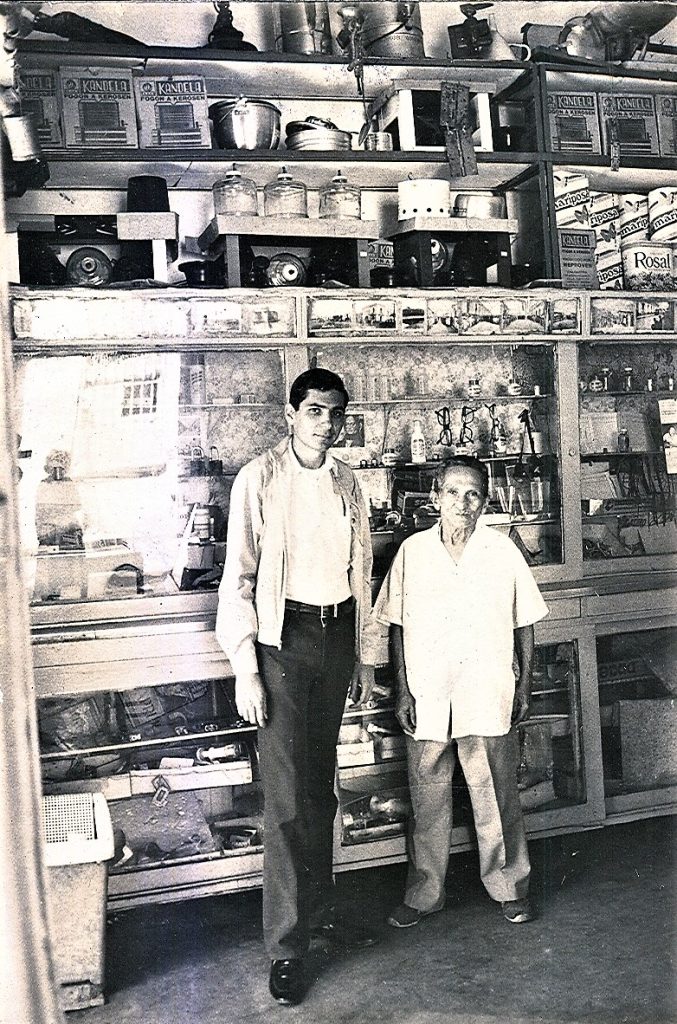

El conclave, comenzó por el señor que vivía en la casa adyacente a la pulpería objeto de nuestro trabajo, que no era otro que don Francisco Heredia, chispeante y cordial, gran conversador y de su copiosa memoria nos adentramos en el Barquisimeto de 1927 cuando fundó aquella pulpería, precisamente en una casa, cuya documentación que nos mostró, exhibía que la edificación de tierra pisada era de 1883. En la amena conversación don Francisco Heredia, con orgullo de venerable patriarca, humilde y sencillo y de firme carácter, nos refería que había estado al frente de aquella pulpería durante 33 años, cuando de común acuerdo, se la pasó en una amistosa transacción comercial, a un par de individuos que se habían iniciado allí con él en 1941, entre quienes se contaba el célebre Lázaro Giménez, de nuestra más grata recordación, al igual que todas aquellas figuras con quienes estuvimos en contacto en aquellos días.

Luego que los dos personajes permanecieron varios años al frente de esta pulpería, la adquirieron en sociedad y al fallecer uno de ellos en 1979, Lázaro Giménez siguió solo al frente del tradicional establecimiento.

En nuestra visita a aquella pulpería, al entrar junto al reportero gráfico Julio Colmenárez, lo primero que nos llamó poderosamente la atención fue su característico interior, donde se apreciaban toda una gran cantidad de artículos, unos a la venta y otros que eran sólo decorativos como testimonios de otros tiempos. Allí era fácil pasearse por el viejo Barquisimeto y más con la caja registradora de 1938, como también por las numerosas fotografías representativas de la ciudad de ayer, sus modos de vida y fisonomía, muchas de ellas, reproducciones de la publicadas en la Guía General de Venezuela de 1929, como las del entierro de Sol Agustín Gil un joven dirigente de Acción Democrática, cuyo velatorio fue en la sede del partido en 1945 y que funcionaba en la esquina Noreste de la carrera 18 con la calle 22, frente a la pulpería y por lo cual en diciembre de ese año, Rómulo Betancourt siendo presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, al pasar por Acción Democrática también bebió chicha en aquella pulpería, mientras seguía su viaje a El Tocuyo, para presidir los actos del cuatricentenario de la Ciudad Madre. Luego por la misma circunstancia, también estuvo allí bebiendo chicha, el Dr. Raúl Leoni siendo, Presidente de la República en los años 60 en compañía del Dr. Eligio Anzola Anzola, ello debido a la fama de la chicha que allí se vendía y de verdad que era deliciosa, la había de maíz y de arroz.

En el recordado dialogo con Lázaro Giménez, la evocación lo llevó a comentar cierta terminología utilizada por los pulperos, para así poder vender variada mercancía por tan sólo una locha, pues a la moneda de 12 ½ céntimos, se le dio el valor de 2 centavos, el centavo se divido en 2 segundos y un segundo equivalía a 2 chiquitos, subdivisión peculiar con la cual se compraba un segundo de comino, un chiquito de onoto o un centavo de aquello o lo otro.

Personajes que tuvimos la fortuna de conocer, pasaron por aquella pulpería para la tertulia amena y cordial, factor distintivo de estos negocios, entre los que recordaba Lázaro Giménez, a Raúl Azparren, Juancho Alvarado, Napoleón y Juanchito Lucena, Jesús María Bermúdez, Antonio Carrillo, Pedro y Elías Rivero y Hermann Garmendia entre muchos otros.

Finalmente hablamos de el “Taturo” un recipiente de latón con una orejita, de cuya perforación se colgaba de un clavo en la pared, que en línea horizontal, lucía la serie de “taturos” de muchachos de mandado y mujeres de servicio y hasta de amas de casa. Aquel adminiculo, era el receptáculo de las “ñapas”, esta última distinguida por Silva Uzcátegui como “adehala”, que según el Diccionario de la Real Academia Española quiere decir: “…lo que se da de gracia o se fija como obligatorio sobre el precio de aquello que se compra…” Pues bien, para las “ñapas” nos comentaba Lázaro Giménez, había que tener buena dentadura, porque el importe monetario se representaba en granos de maíz y de caraota entre los más comunes y si se daba la mitad, había que morder el grano y depositar aquella mitad en el “taturo” correspondiente al marchante. Estos granos equivalían cuando eran de caraota a 25 céntimos y los de café representaban un bolívar, ¡ah mundo! que era mucha plata. Así los granos se iban depositando en aquellos “taturos” los cuales eran contabilizados los días sábados y cuando la suma sobrepasaba los 20 bolívares, éstos se pagaban en varias partes. Muchas veces el beneficiario prefería llevarse el importe en mercancía y otros, parte en mercancía y parte en efectivo. Hubo ocasiones de darse alguna necesidad, una urgencia o un imprevisto, por lo cual el beneficiario del taturo acudía a la pulpería a ver cuánto tenía para mitigar el apuro.

De la misma forma, Asisclo Vásquez (1954), en la presentación de su obra “La Desgracia vida del Pulpero” humorísticamente nos comenta:

“…A todos los pulperos que hace más de treinta años fueron unos verdaderos mártires del mostrador, que cayeron heroicamente en la quiebra víctimas de los pedigüeños: para reivindicar sus memorias reedito este libro de un viejo compañero que también se tuvo como marraneador del prójimo y mala jaula. Ello es embuste porque el pulpero, además de enfrentarse con muchachos malcriados y sin gobierno, pedidores de cambures, pasaron más trabajo que perro en procesión y más hambre que morrocoy boca arriba. Eran más bien benefactores de la humanidad, víctimas de los “estimados”, las “ñapas” y los fiaos.

A sus memorias, va este pequeño libro que es como un humilde centavo de papelón que pico con el serrucho de mi cariño para derretirlo en el humilde taturo de sus vidas con el objeto de endulzarles el caldo…”

Pues bien, la pulpería de Lázaro Giménez ya no existe, ni su dueño tampoco y la casa desapareció para convertirse en un solar para venta de automóviles. Aquello era un rescoldo del Barquisimeto de épocas pretéritas, de aquella ciudad romántica, ingenua y gentil, cuya estampa provinciana le daba la singular dualidad de ribetes de pueblo y al mismo tiempo de ribetes de ciudad, lo que la hacía muy acogedora, tanto igual por la hospitalidad de la misma, que siempre ha tenido los brazos abiertos para recibir a todo nuevo viajero, sin que llegue a agotarse su capacidad de albergue, por lo cual Francisco Tamayo (1952) decía; “…si Lara es un punto de convergencias, Barquisimeto es el crisol que polariza el mestizaje de los nacional…”

Por ello la importancia vital, de cuidar y defender lo que nos queda del viejo Barquisimeto, en la denominada Zona de Valor Histórico y otras edificaciones que retratan el Barquisimeto de otros tiempos, su historia privada, alma y fisonomía de ayer, que a su vez nos pincela la sociología pintoresca que vivió la Capital del estado Lara, Capital Musical de Venezuela, la Ciudad Crepuscular, nuestro Barquisimeto querido del corazón.

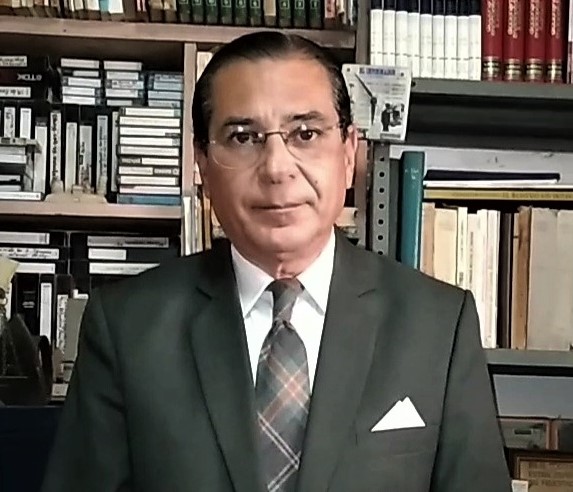

Ivan Brito López

Domingo 30 de abril de 2023.

Fuentes Consultadas:

• Brito, I. (1990) ¿La Última Pipería en Barquisimeto? Diario El Informador. Barquisimeto Venezuela.

• Cámara de Comercio del Estado Lara (1952) Guía Económica y Social del Estado Lara. Editorial Continente. Barquisimeto. Venezuela.

• Diccionario de la Real Academia Española. (1970) Editorial Espalsa-Cape. Madrid. España.

• Garmendia, H. (1969) Sociología Pintoresca de Barquisimeto. Tipografía Falcón. Barquisimeto. Venezuela.

• Querales, R. (1996) Nomenclatura de Barquisimeto. Topografía Horizonte. Barquisimeto. Venezuela.

• Silva, R. (1952) Barquisimeto, Historia Privada, Alma y Fisonomía del Barquisimeto de Ayer. Caracas. Venezuela.

• Silva, R. (1942) Enciclopedia Larense. Tomo II. Impresos Unidos. Caracas. Venezuela.

• Vásquez, A. (1954) La Desgraciada Vida de un Pulpero. Tipografía Lara. Barquisimeto. Venezuela.